ルイス少年とキクユ

1888年。大英帝国は、現在のケニア共和国海岸州モンバサ周辺に保有していた商業利権を元に、国有の東アフリカ会社(=大英帝国東アフリカ会社)を設立する。1600年に設立された東インド会社のアフリカ版みたいなものですが、1895年には、現在のケニアの大部分が大英帝国の保護領となっています。1920年になると、大英帝国はケニアに対して保護領という曖昧な表現をやめて、大英帝国直轄の「ケニア植民地」であることを内外に宣言。それに加えて、第一次世界大戦の戦果賠償として当時のドイツ帝国が領していた東アフリカ(現在のブルンジ、ルワンダ、タンザニアの大陸部)の大部分を得ます。

それ以降の東アフリカは、大英帝国の経済活動に於いて最も重要な拠点の一つとなっていく。また、その一帯では恐竜の化石発掘が相次いだ。大英博物館は、”恐竜の恩恵”を得る目的で化石発掘隊を編成してアフリカへの派遣を繰り返していく。

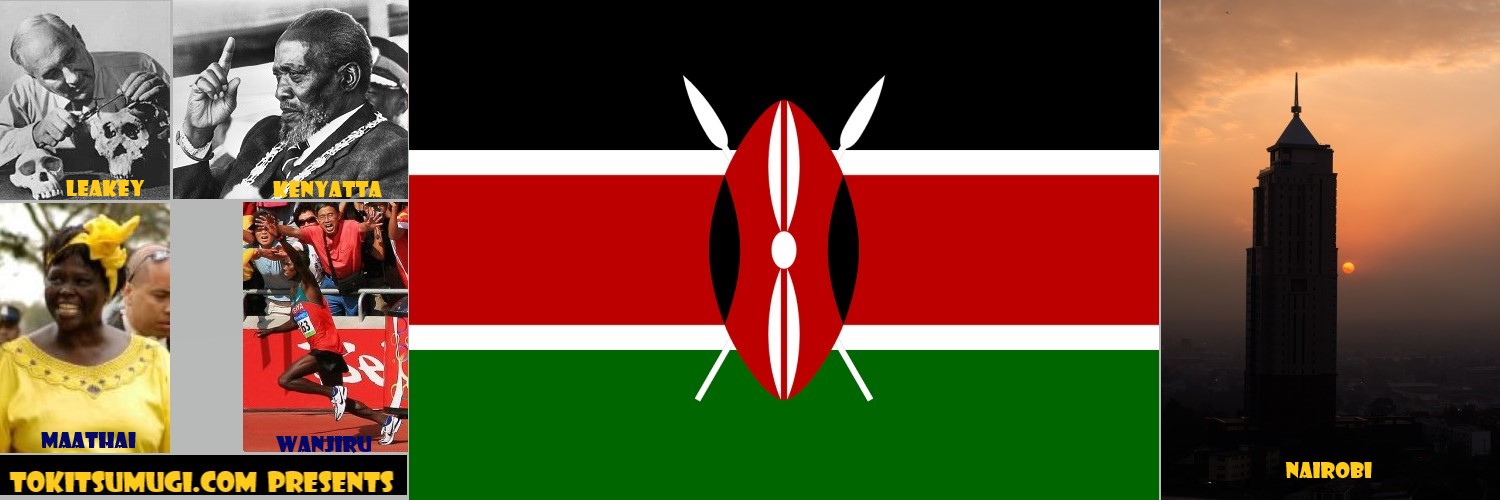

1924年に少し大掛かりな発掘調査隊が派遣されます。この調査隊には、後に、化石発掘調査の第一人者として人類に大変大きな影響を及ぼす事になるケニア出身のイギリス人ルイス・シーモア・バゼット・リーキー(1903年8月~1972年11月)の姿もあった。

ルイス・リーキーの父ハリー・リーキーは宣教師。ハリーは、メアリー・バゼットとの結婚後すぐにイギリス領東アフリカに赴き、貧しい佇まいの暮らしだったが布教活動に精を出した。そして二人の間にルイスが誕生する。ルイスの周囲には、幼少期からキクユ族の暮らしがあり、ルイスと兄弟達は、まるでキクユ族の人間であるかのように彼らの暮らしの中に溶け込んだ。

キクユ族と遊び、学び、狩りをして、現地人のような歩き方も喋り方も自然に身に着いた。キクユ族の言葉を流暢に話し、自宅敷地にはキクユ式の”小屋”を建てて其処に寝泊まりするような少年だった。小屋の中には、土の中などから掘り出した”コレクション”を並べるなど、ちょっとしたミニ博物館のようだった。ルイスが博物学に惹かれたのは、趣味が高じた結果と言える。

父と母、それぞれの病気療養のために、一家は、イギリスを生活拠点とした時期が4年程あったものの、少年期のルイスは、イギリス人と言うよりも肌の色だけが違うキクユ族のケニア人だった。誰よりも現地事情に明るく、通訳も出来て、且つ、博物学にも強い関心を持っていたルイス・リーキーは、選ばれるべくして発掘調査隊の一員に選ばれた。そして、生まれ育ったケニアの地で初めて本格的に発掘事業に携わることになった。

ルイス・リーキーとラグビー

キクユ族の長老から「白い顔をした黒人(=キクユ族)」と呼ばれたルイスは、野性味溢れる少年として育ち、運動神経が抜群に優れていた。母親の病気療養の為に一家は英国へ戻りますが、その時に彼が進学したウェイマス・カレッジは、彼の優れた身体能力を放っておかずにラグビーに誘われる。これがサッカーであったなら、もしかすると人類学者ルイス・リーキーは誕生しなかったかもしれないし、そうすると、世界の化石人類の歴史も相当違っていたかもしれない。ただ一人の生き方や出会いで「歴史」さえも変わります。

忽ちラグビーの魅力に憑りつかれた少年ルイスはあっという間に才能開花。闘争心も相当なものだったのでしょう。そして、頭は良い、物知り、抜群の運動神経とくれば、同級生のみならず、下級生、上級生の女性達の憧れの的となる。キクユ族の中に育ち、元来人間が持つ生存本能(性本能)の目覚めも早かったルイスは無類の女好きだったし(生涯、女性トラブルと付き合うことになる)、恐らく相当モテた。いや、モテたかどうかよりも相当な”肉食系”だった。高校卒業後は、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジへ進学する(1922年)。

ケンブリッジ大学と言えば、オックスフォード大学と並ぶ名門校で且つラグビー界に長く君臨する(現在も)二大巨頭の一つ。ルイス・リーキーがケンブリッジの正式なラグビー部員だったかどうかは不明ですが、ケンブリッジ大学入学翌年のラグビーの試合中に、相手チームの選手から頭を蹴られて、それが思いのほか酷い状態だったことで1年間の療養休学を余儀なくされる。これで、ラグビー選手としての道は閉ざされた(生涯、後遺症の頭痛に苦しめられる程の酷い怪我だった)。しかし、恐竜遺跡発掘調査団への応募は、この怪我がなければ無かった事かもしれない。災い転じて福、ということか?(人類にとっても、後のリーキー家にとっても)

但し、この時の派遣調査隊は恐竜発掘では然したる結果を出せず、1925年頃に隊長ウィリアム・カトラーが病死すると、ルイス・リーキーは一旦呼び戻されてケンブリッジに復学します。が、それまでの専攻科目を宗教学から人類学へ転換する。完全に転機をものにして水を得た魚となった彼は、アフリカ考古学や古生物学の若きエリート的存在となり、在学中から講義を行い、且つ執筆活動も始めていた。そして、人類学と考古学で最高の成績を収めてケンブリッジ大学を卒業する。

エレメンタイタ

1926年。 (キクユ族を含む東アフリカの人々を支配した)イギリス人でありながらキクユ族的生活に溶け込んだ風変わりな23歳の青年ルイスは、宗教家兼進化論者として、それが既定路線であったかのようにアフリカを目指す。そして、未だ”隠れている”化石人類との出会いを夢見て、先ずは、現在のケニア・リフトバレー州にあるエレメンタイタ湖周辺での化石発掘調査を開始した。

12000種を超える野生動物の棲息地として、2005年にはラムサール条約に登録されたエレメンタイタ湖ですが、古くからマーサイ族(マサイ族)が遊牧地としていた地域でもあった。ところが、大英帝国やドイツ帝国の進出で土地を追われたキクユ族が移動して来たことにより、マーサイ族を含む少数部族の人達が生活圏を圧迫される。この頃の東アフリカの少数部族達にとっては、イギリス人もキクユ族もけっして好ましい相手ではなかった。そして・・・

イギリス人で且つキクユ族の中に育ったルイス・リーキーは、マーサイ族にとっては二重の天敵。ルイスにはけっして安全な発掘圏とは言えなかったけれども、もしかしたら、マーサイ・ジャンプで負けなかった?(マーサイ族は、誰よりも高く跳ぶ者には敬意を払う習性があるので)。

因みに、エレメンタイタ湖は淡水湖ではなく強アルカリ塩湖。マーサイ語では「埃の場所」を意味するらしいけど、マーサイ族は、この湖に浴すればエイズが治ると主張している。多分、万有薬代わりにエレメンタイタ湖の湖水を利用していたのでしょうけど、伝統的治療法として無視出来ない話かもしれない。先々で、ルイスは、マーサイ族の為の医療施設を建てることになりますが、マーサイの有力者とも友達になれたのでしょう。

1927年。ルイス・リーキーは、エレメンタイタ湖傍のカンブル洞窟を”本拠”として発掘していたのですが、その後のリーキー家や世界の考古学・人類学にとって大変重要な出会いを迎える。

アシュール文化との出会い

結婚と”最初の”功績

エレメンタイタ湖傍のカンブル洞窟を発掘調査していたルイス・リーキーを訪ねて来たのが最初の妻となるヘンリエッタ・ウィルフリーダ・アバーン。尤も、一人じゃなく彼女の友人と連れ立っての訪問ですので、すぐに”洞窟の愛”を昇華させたわけではない。でも、連日連夜語り合った。考古学を専攻したヘンリエッタとルイスは意気投合して翌年(1928年)に結婚する。結婚が先か、最初の発見を機に結婚を決めたのかはちょっと分かりませんが、ルイス・リーキーは、同年、ケニア・ナクル郡ナクルタウン近くのカリアンドゥシというマーサイ族の集落で、アシュール文化の遺跡を発掘した。

前述の通り、マーサイ族にとってはイギリス人もキクユ族も、自分達の生活圏を奪った敵。イギリス人であり、且つキクユ族のように育ったルイス・リーキーがマーサイ族の集落で発掘調査を許された事の方が驚きです。因みに、カリアンドゥシという地名の由来は、マーサイの青少年(モラン=大人になりかけの段階)が盾などに塗る白い塗料を指す言葉らしい。そういうことを知ったからってどうってことない話ですが、兎に角、其処は超危険なマーサイ族の生活圏。ルイス・リーキーは、マーサイ族にも認められる程の粋で楽しい研究者だったでしょう。

アシュール文化圏の拡大

アシュール文化の特徴は、ハンド・アックスの素材が石材だけではなくなったこと。軟らかな鹿角や木製のハンマーで加工が施されるなど、調度品的要素も加えられるようになったこと。つまり、ただの石斧ではなくて、見た目に”芸術性(意匠性)”が表れているということ。要するに、「自分の持ち物」に対する愛着・愛情が生まれている証。ですが、ルイス・リーキーによるこの発見までは、そのような文化圏は、フランスのサン・タシュール(Saint-Acheul)遺跡に限定されるというのが考古学界の学識だった。対象とする年代も、今から70万年前後という事だったのだが・・・

ルイス・リーキーは、自身が発掘したカリアンドゥシの文化がアシュール文化と共通していることを証明して見せた。このことで、アシュール文化は、今から140万年前の東アフリカを起源に持つという学説に変わった。正に、時代が未来へと進めば進むほど、過去が明るみになったわけです。

但し、アシュール文化と同時期の代表的文化であるアブビル文化(=シェル文化/北フランス・アブビルのソンム川高位段丘の遺跡)に比定するアフリカ版はまだ発見されていない。今のところ、ハンド・アックスを使用する石器文化は、ヨーロッパ(北フランスなど)で一段と進化したという見方は続いているし、そのことは否定されてもいない。

そもそも、シェル文化と呼ばれていた頃のアブビル文化とアシュール文化は同質の文化として考えられていた。ところが、ルイス・リーキーによるカリアンドゥシの発掘結果に焦った「ヨーロッパ進化説派」によって、無理矢理に、アブビル文化が確立された。そのような穿った見方も出来ないではない。ヨーロッパ人学者は、人類の起源がアフリカであることは認めつつも、文化的進化はヨーロッパで起こることに拘る人が少なくないようだ。何でもかんでも韓国起源を主張する人達も似たようなものではあるけれど。

発掘調査を終えてケンブリッジ大学に戻ったルイス・リーキーは、カリアンドゥシから持ち帰った二体の化石人骨の内の一体は、60万年前の”ヒト”と酷似していると推定した。その60万年前のヒトを発掘したのはドイツ人研究者のハンス・レック。その発掘場所は現在のタンザニア北部のオルドヴァイ渓谷。この場所こそが、やがて、ルイス・リーキーの名声を動かぬものとすると共に、人類にとって最も重要な化石人骨アウストラロピテクス・ボイセイが姿を現す運命の場所となる。

人類学上の英独同盟

ハンス・レックとオルドヴァイ渓谷

ハンス・レックが60万年前の「オルドヴァイ人」を発見したのは1913年。しかし、現在でこそ”市民権”を得ているオルドヴァイ人のことを、1913年当時の人々は認めようとしなかった。60万年も前に「ヒトはいない」というのが当時の世界の常識だった。現代のように、700万年前にまでヒトの登場が遡った事実を、たかだか百年前の人々は一笑に付すどころか「大嘘吐きメ!」と石でも投げつけそうだった。誰も受け入れてくれなかったことでハンス・レック教授は主張を取り下げざるを得ず、それ以降は、新発見に対して懐疑的な側の一員でさえあった。

ハンス・レックとは、1924年~1925年の発掘調査時に知り合っていたルイスはベルリンへ向かう。そして、今すぐにでもオルドヴァイから古代石器を(次々に)発掘出来る。それはアシュール文化と共通するものであり、オルドヴァイには無限の可能性があると強く訴えた。乗り気じゃないレック教授と賭けをして、兎に角、付き合ってくれと頼み込む。第一次世界大戦の敵国であり、更に、やがて訪れる第二次世界大戦でも敵国となる大英帝国とドイツ帝国の学者(ルイス・リーキーは、この訪問の翌年の1930年に、27歳で博士号を得ている)が、1931年にタッグを組んでオルドヴァイ渓谷を目指す。この時のリーダーは若いルイスが務めたが、レックは、調査隊の人選にも尽力してくれた。

ホモ・カナメンシス

オルドヴァイ渓谷に着いて程なくして、ルイスは、豪語した通りにアシュール石器を発見してみせた。賭けに勝った彼は、笑顔が戻ったレック教授に対して、賭けの勝ち分の10ポンドを要求した。良い話だねェ。今日(2024年1月17日)の1ポンドは187円19銭前後。当時の価値とレートはちょっと分かりませんが、二人分のステーキとワインで乾杯出来る程度でしょうか。その日のお酒と食事はさぞや美味しかったでしょうね。

そして彼らは、1913年のハンス・レックの発見を再検証する。その中から、人骨以外の化石と道具が大量に出て来た。全て、アシュール文化時代のものと近似していた。ケンブリッジ大学でそのことを発表するが、1931年のイギリスでも、1913年のドイツ同様に否定的な教授達が多数を占めた。寧ろ、ドイツ人の功績を称える結果になることを喜ばなかった。これで闘争心に火が点いたルイスは単身オルドヴァイ渓谷へ戻って、レック教授の為の証拠発見を目指し、それは成される。より多くの化石を発見したルイスは、60万年前のオルドヴァイ人に対して「ホモ・カナメンシス」と名付けた。そこの地名がカナムであったことによる名だ。

その後

●タンザニア・オルドヴァイ峡谷(ジンジャントロプス・ボイセイ)/(ホモ・ハビリス)

1926年に、オルドヴァイ峡谷で化石発掘を開始した時のルイス・リーキーは、まだまだ夢見る23歳の青年だった。それから30年以上が経った1959年。リーキーは56歳。生活面では離婚や再婚を経験して少し大変だったが、学者としては超一流と言われていた。が、まだ”未知の人類”とは遭遇していなかった。しかし、リーキーの執念は遂に実を結び、再婚して23年目の妻マリー(=メアリー・リーキー)と共にジンジャントロプス・ボイセイと名付けた化石猿人の頭骨と出会う。ジンジャントロプス・ボイセイは、アウストラロピテクスの一属とされ、今から約160万年前のものと推定されています。

5年後。1964年に”道具を作る最古の人類”(知られている限り最も初期のヒト属)とされるホモ・ハビリスの発見を発表。ホモ・ハビリスもアウストラロピテクスから枝分かれした一属と考えられていますが、ルイス・リーキーはその答えを出せないまま1972年に静かにこの世を去った。彼がロンドンで亡くなった時、息子リチャード・リーキーは、「父はキクユ族であり、キクユ族として永遠の眠りにつくべきである」と強く主張して彼の遺体はケニアに移送され、今もケニアの大地に眠っている。

同じ学者である妻マリーとの仲は、研究者としての意見の相違~対立が激しくなったこともあり晩年の二人は完全に冷め切った夫婦と云われます。夫以上の才能を示した妻マリーのみならず、息子リチャード、更にリチャードの妻ミーヴ・リーキーなどリーキーファミリーはルイス・リーキーの功績に勝るとも劣らない古人類学・博物学分野の著名な研究者でした。例えば、

マリー(=メアリー・リーキー)は、タンザニアのラエトリで360万年前の二本足で歩いていたことが確実視される化石猿人の足跡(そくせき)発掘に成功する。

リチャード・リーキーはケニアで多くの人類化石の発掘に成功し、ホモ・ハビリス(=器用な人の意)と名付けられた化石猿人の存在(実在)証明に大きく寄与。更に、ホモ・ハビリスの生存期が今から約240万年前から約160万年前とされた事にもリチャードの研究がその基礎となった。

ミーヴ・リーキーが発見に成功したアナメンシス人(=アウストラロピテクス・アナメンシス)は、日本の諏訪元も参加した調査団が発見したラミダス人(=アルディピテクス・ラミダス)と共に、人類の起源を更に旧く溯らせることになった。

メアリー・リーキーは、上述のように簡単に済ませては大変失礼なほど凄い学者で、息子夫婦もそうです。いつか、続編書くかもしれませんが、ルイス・リーキーの伝記的エッセイはここで一先ず終わります。

(主要参考文献は、J.M.ロバーツ著の『世界の歴史』と、中央公論社の『世界の歴史』)

コメント