このタイトルでブログ記事を書いた最初は、2011年12月。5年後の2016年にまた書き直しているけれど、不肖私のBLOGという媒体との付き合いも随分長くなったものです。

最初に書いた時も、書き直した時も、ロシアが現在のような過ちを犯すとは思っていなかったけれど、ウクライナとの戦争以来、少なくとも欧米や日本では、完全に嫌われている。なので、このタイトル記事で三度書き直すことは良い選択とは思えないけれど、革命が起きる以前の以前の尊敬出来る音楽家と小説家の話だからね。今年のBLOG復活記念に、12月だし、再々投稿です。

有名な言葉

『これ程嬉しかったことは、生涯、二度とは無いだろう。』

1876年12月。その時はまだ若い36歳のロシア青年が発した言葉です。

10年後の1886年12月。46歳になっていたその青年の書き記した文章(日記文章)には、『あの時ほど、喜びと感動をもって、作曲家として誇りを抱いた事は、恐らく、私の生涯に二度と無いであろう』と綴られた。10年前に感じた通りに、その後の10年間では、それ以上の事が起きなかった。という事を敢えて書き記されたのかもしれないですね。10年経ってもその事(=生涯二度とない)が間違いなかったくらいに、1876年12月の出来事は素晴らしかった。という証でしょうか。

それから7年後。1893年11月6日。まだ53歳だった彼は、その年の12月を迎えられずに、全世界に惜しまれつつも偉大な人生の幕を閉じます。彼の名は、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー。没後130年経った現在の、音楽には何の関係もないただの日本人でさえBLOGに書きたくなるほど、偉大過ぎる作曲家。

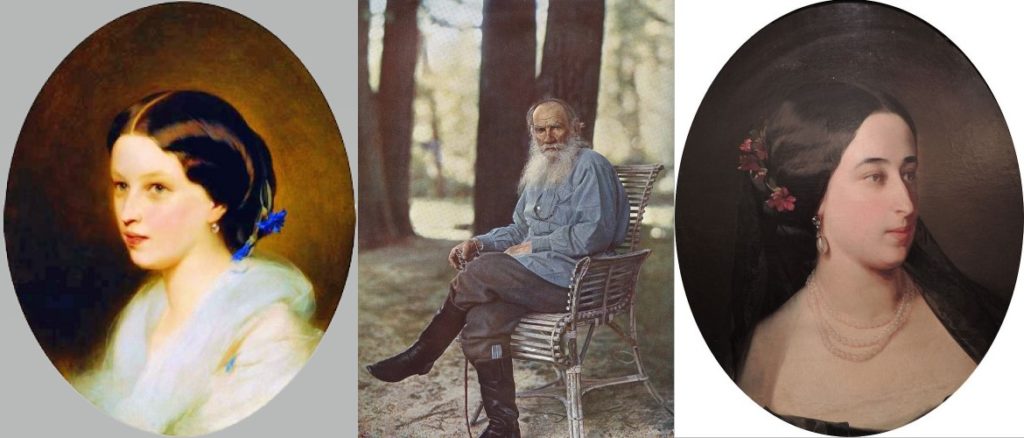

その偉大なるチャイコフスキーに『これ程嬉しかったことは、生涯、二度とは無いだろう。』という言葉を言わしめた人こそ、偉大過ぎる文豪・レフ・ニコラエヴィチ・トルストイです。

チャイコフスキーさんもトルストイさんも、不肖私などがイチイチ紹介するまでもなく、世界中の誰もが知っている、帝政当時のロシアが誇る音楽家と作家。お二人とも、その道では”天才”の名を欲しいままにしますが、最初から最良の道を目指せたわけではなく、奇しくも、共に法律を職にしようとした二人でした。 尤も、真面目に?法律家を目指していたわけではありません。

文豪トルストイ誕生秘話

トルストイは、モスクワの南約160kmに位置する産業都市トゥーラの郊外、ヤースナヤ・ポリャーナという緑豊かな地域を所有する大貴族(伯爵家)の四男として生を受けます(1828年9月9日)。という具合に書き出せば、”恵まれたぼっちゃん”という印象ですが、2歳で母親、9歳で父親を亡くす。引き取ってくれた祖母を10歳で亡くし、後見人となってくれた叔母(父親の妹)も早々に亡くす。という感じで、彼は幼い頃から立て続けに身近な人達の死に接した。そのことが、少なからず「心」の育ちに影響を及ぼした可能性はありますね。勿論、悪い方向へではなく、命を大切に思う良い方向への影響です。莫大な資産の継承者の一人でもあったトルストイですから、引き取り手には困らず、叔母を亡くして以降はカザン(タタールスタン共和国の首都)に暮らす親戚の養子として、10代の少年期の大半をカザンで過ごす事になります。

次々と身近な人の死に接したトルストイは、寂しさからか専ら読書に耽り、勉強には全く身が入らない少年だったと云われます。その頃は大した志もなく、何処か仕方なくカザン大学の東洋学科に入学。しかし成績は伸びず、やる気は失くす一方となる。東洋学を諦め法学部へ転部するも、本気で法律家になりたかったわけでもなく結局は大学を中退。大学中退後には、相続していた農地で農業を営むも、これもまた不真面目が祟りことごとく失敗。親戚には勘当同然で追い出され、それでも手持ちの金を使い果たすまではモスクワやペテルブルクなどで(金持ちのフリして)放蕩生活を送る。そして遂に食うに困るようになり、その生活困窮から逃げるようにして兵役入隊し軍人を目指す(1851年22歳時)。

いや、軍人を目指すと言うよりは、ただゞ塒と給与が欲しかっただけで、入隊以前から読み耽っていたルソーに傾倒していた彼は、そもそも愛国心なども薄かった。なーんて書いていると、ほんと、イヤなヤツの代表格みたいな感じですが、若い頃には似たような日々を送ってしまったという人はごまんといるのでは無いでしょうか。金持ちだったかそうでなかったの違いくらいで、目的もなくただ生きているだけ。でも、ただ生きているようで、何かをしたくてもがき苦しんでいた。それが見つけられるかどうかは運次第です。

軍人になるべきかどうか悩んでいた時から、「そうだ、物書きもいいな」と執筆を始めていたトルストイは、配属された砲兵旅団でも、一生懸命なのは執筆であり、兵役は二の次という不真面目な兵隊。だったのだが、1853年のクリミア戦争には軍歴が浅い割には将校として従軍したというから運は持っていた。一般兵なら、セヴァストポリなど激戦地を転戦したらしいので命の危険もあったでしょうけど、生き延びて無事生還。この時の体験を基にして後に『セヴァストポリ物語』を執筆しています。戦場での体験は、非暴力主義を強く提唱するきっかけにもなったのでしょう。尤も、運の良さはクリミア戦争への従軍時に既に持っていた。実は、入隊以前から執筆していた『幼年時代』が当時のロシア文学界の新進気鋭の作家(詩人)であり雑誌編集者のニコライ・ネクラーソフの目に留まり、ネクラーソフが手掛けていた雑誌=同時代人=で掲載された。『幼年時代』は、トルストイ自身の幼年期の自叙伝であり、美しい文章と繊細な心理描写で読者を魅了した。その評判が伝わり、軍は、トルストイを特別に将校に引き上げたとも云われる。だから、最前線を経験しながらも生き延びられた?かも。

戦場を生き延びたトルストイはさっさと退役。当時のロシアを代表する文豪・イワン・セルゲーエヴィチ・ツルゲーネフ(1818年11月9日~1883年9月3日)も所属していたペテルブルクの文壇に迎え入れられ、24歳の貴族作家として文壇デビューする。

そうなんですよね、放蕩時代も、兵隊時代も、作家になってからも、農地や農奴を有する伯爵家の一員という事には何ら変わりない。単純に、経営が下手だったというだけのこと。上流社会にいたからこそ同じ貴族作家のツルゲーネフ氏らと同じ土俵に上がることが出来た。生まれながらに得た環境の中で、それは確かに人より恵まれていたかもしれないけれど、持って生まれた運の強さを活かした結果でしょう。

作家としてデビューしながらも、それでもまだ自分がやるべき事を捉え切れていなかったトルストイは、30歳目前の1857年に西欧視察の旅に出る。帰国後は、何を思ったか農奴解放運動を試みたが、地主の賛同を得ることは出来ずに失敗。しかし、ロシアに於ける農奴解放は、1861年当時の皇帝アレクサンドル2世の勅令により実施される。

農奴解放運動の次にトルストイが行なったのは学校の設立(1861年)。自身の領地ヤースナヤ・ポリャーナに於いて、農民子弟の為の教育を始めた。自分自身はと言うと、確か、勉強は不真面目だった筈だが、『強制を排し、自主性を重んずる』方針で、トルストイの夢が詰まった学校でした。ところが、アレクサンドル2世の農奴解放令が公布された。それよりも早くそういう運動を行ったトルストイは適任者という事になり、農事調停官という要職に任命される。これが仇となる。まだ十分に皇帝の意図が浸透し切れていなかった地では危険思想者と見做された。そして官憲に敵視され、様々な妨害を受けた挙句の果てに、トルストイの学校は僅か2年足らずで閉校の憂き目を見る。更に、地主達との対立が激化して、農事調停官の仕事も辞すこととなる。

失意の中、34歳で結婚。トルストイの妻となったのは、後に、世界三大悪妻という有り難くない異名を付けられてしまう当時18歳のソフィア・トルスタヤ。16歳も年下の少女に心身ともに癒されたんでしょうね。二人の間には、9男3女が誕生しますので、悪妻などという評価はそれを言い出した誰かの悪意に過ぎない。現在でもありますよね、知りもしない有名人を(憂さ晴らしの対象として)貶して喜ぶ不逞の輩の悪行。

農奴解放には苦しんだものの、トルストイは良い地主で在り続け、家庭生活にも恵まれた。ヤースナヤ・ポリャーナでのその後の生活は愛に満ち溢れたものでした(表面上、且つ短期的にです)。そして、稀代の文豪としての才能が大きく花開いていく。官憲や地主たちの罵声は、「学校経営や政府の仕事は貴方がやるべき仕事じゃないよ」という天のお告げだったのかもしれませんね。

取り敢えずトルストイさんは放っておいて・・・

天才音楽家チャイコフスキー誕生秘話

チャイコフスキーは、現在のロシア・ウラル連邦管区ヴォトキンスクで、お堅い鉱山技師の次男として生まれます(1840年5月7日)。元を辿れば小さいながらも領土持ちの家柄で、軍従事者が多かった。父親も、元々は軍で鉱山を管轄していた中佐階級の人だったとのこと。トルストイのような貴族家ではないにせよ、暮らしぶりは悪くなく教育熱心な家庭だったようです。そして、当時けっして安くはなかったであろうオーケストリアンがあった。それがチャイコフスキーの楽才の目覚めに一役も二役も買ったことは間違いない

幼少期よりオーケストリアンを通して、モーツァルトやロッシーニなどに親しんだチャイコフスキーは、兄の為に招かれた家庭教師より趣味的にピアノを習った。そして勉強以上にピアノに魅了されたが、両親の強い勧めで10歳時の進学先は法学校。1859年に卒業するまで10年近く法律を学んだチャイコフスキーは法務省に勤務します。その間、14歳時に母をコレラで亡くしていますが、母思いの少年だったチャイコフスキーは、遠い寄宿舎生活だった為に母を見舞うこともままならなかったし、死に目にも間に合わなかった。そのことが生涯の心の傷みとなったらしいけど、ま、そういう人は世の中にごまんといますからスルーしましょう。

法務省でのチャイコフスキーは、いわゆる下級文官で、雑用係的な仕事が多かった。という経歴書ですが、それもまぁ、入省したての公務員としたら不遇でも何でもない。けれども、天才楽師の経歴書的には、熱意を持って当たれるほどの仕事環境では無かった・・・という紹介になるらしい。贅沢な悩みだ(笑)

転機は、公務員生活2年目の1861年秋に訪れます。知人から紹介により帝室ロシア音楽協会を知り、その1年後1862年9月にいわゆるお試し入学的に和声楽と対位法を学び始める。すると、封印していた音楽への想いが沸々と湧き出て来て、我慢出来なくなり音楽クラスに入学。この音楽協会の創設者で且つクラスの主教諭が、”ロシアのベートーヴェン“と呼ばれていた(風貌が似ていただけではなく、いわゆる天才楽師且つピアニストとして相当な実力者だった)アントン・ルビンシテイン(1829年11月28日~1894年11月20日)。このルビンシティン氏には、こちらも高名な音楽家の弟があり、以降はアントン・Rとします。

同じ年(1862年)、アントン・Rは、自らが主宰する音楽クラスをペテルブルク音楽院として組織変更するのですが、偶然にそのクラスに在籍したチャイコフスキーも、そのままペテルブルク音楽院の生徒として本格的に音楽を学んでいく事になるのですが・・・

法律行政の仕事を特に好きでやっていたわけではない・・・つまり、仕事が楽しくなかったチャイコフスキーは、無鉄砲に?何の根拠も無いのに音楽の道で食う決意に至り、23歳で法務省を退官。きっと、父親は怒り心頭に発したでしょうけど、本人は”一念発起”という感じです。ところが、本当に楽才があったわけですね。恩師であり、友と呼び合う間柄となるアントン・Rにその才を認められたチャイコフスキーは、1865年12月に、無事、ペテルブルク音楽院を卒業。年明け1月にモスクワへ転居して、帝室ロシア音楽協会モスクワ支部で教鞭を執ることになる。音楽を学び始めて4年。晴れて音楽教師という職を得られたチャイコフスキーは、モスクワで生涯無二の親友と出会い、更に、周囲が驚くような大輪の花を開くことになります。

アントン・ルビンシテインの弟、ニコライ・ルビンシテイン(1835年6月2日~1881年3月23日)は、兄が創設した帝室ロシア音楽協会のモスクワ支部で学び、そのままモスクワを自身の音楽活動の拠点とします。1866年9月、つまりチャイコフスキーがモスクワで教鞭を執り始めた年に、ニコライ・Rはモスクワ音楽院を創設します。恐らく、兄の勧めもあり、ニコライ・Rは、モスクワ音楽院の理論講師としてチャイコフスキーに白羽の矢を立てる。断る理由など何もないチャイコフスキーはモスクワ音楽院の講師として招かれ、以後12年に渡り、モスクワ音楽院で教鞭を執った。正に、音楽こそが、チャイコフスキー氏の生きる糧となった。運は、自分で自分を信じてこそ掴み取れるって事ですね。

因みに、ルビンシテイン兄弟は、共に天才ピアニストでもありますが、兄アントンは『炎のピアニスト』で、弟ニコライは『氷のピアニスト』。奏でる音は同じでも、演奏スタイルはまるで違ったらしいです。そして、その二人の両方と心通わせられたチャイコフスキーはどんなシーンでも音に描ける魔術師のような作曲家ですよね。

1876年12月演奏会と裏話

時は流れ、1876年12月。

モスクワ音楽院創設10周年に当たるこの年、ニコライ・ルビンシテイン主催の特別演奏会が催される。その夜の主賓は、トルストイ。

トルストイは、作家としての本格デビュー以降様々な作品を発表しましたが、特に、1864年から5年の歳月をかけて書き上げた名著『戦争と平和』を発表以降は、大作家として不動の地位を得る。次回作への高まる期待の声によるプレッシャーは相当なものだと思われますが、1872年に1作発表して以降は沈黙していた。・・・のですが、実は、1873年から、これも氏の名著の一つである『アンナ・カレーニナ』の執筆に入っていた。しかし、この作品の執筆中から気を病むことが度々あったろ云われるトルストイは、領地であるヤースナ・ポリャーナにずっと籠りっきりになっていた。そして、気晴らしもあっての事でしょうけど久しぶりにモスクワを訪れることになった。その事を聞きつけたニコライ・Rが、トルストイの為の特別演奏会を主催した、という夜です。

確かに、トルストイの為の特別演奏会なのですが、ニコライ・Rにとっては親友チャイコフスキーに対する深い謝罪を込めた演奏会でもあった。前年1875年に、チャイコフスキーは『ピアノ協奏曲第一番 変ロ短調 作品番号23』をニコライ・Rの依頼で書き上げたのですが、ニコライは無碍に酷評し、この曲を受け取らなかった。失意のチャイコフスキーはこの曲の楽譜を当時のドイツの高名な楽師ハンス・フォン・ビューローに送ったところ、気に入ったビューローが早速この曲の演奏披露会を催すと大喝采を浴び、欧州各地から演奏会の依頼が殺到する。自分の見立てが大きく間違っていたことを深く反省したニコライ・Rはチャイコフスキーに深謝して、それを受け入れたチャイコフスキーは、改めて楽譜を贈る。そしてニコライ・Rは、この曲のモスクワ初演演奏会で指揮を執った。この演奏会でピアノを弾いたセルゲイ・イヴァノヴィチ・タネーエフ(1856年11月25日~1915年6月19日)は一躍時の人となり、ニコライ・Rはモスクワ音楽学院の後継者にタネーエフを指名した。タネーエフは、モスクワ音楽学院の卒業生でもあり、ニコライとチャイコフスキーの生徒でもあり、自分達が育てたタネーエフの成功を、仲直りしたニコライとチャイコフスキーは心から祝福した。

そして特別演奏会に戻ると、その夜の演奏題目には当然のようにチャイコフスキーの楽曲が選ばれ、チャイコフスキーはトルストイの横に並んで座った。

演奏主題目の一つ、スタート曲に選ばれたのは、ニコライ・Rが半ば強制的に?否、作曲家として大成させる目的で、チャイコフスキーに書かせていた曲の一つと云われる『弦楽四重奏曲第一番ニ長調作品番号11』(1871年12月の完成)。

チャイコフスキーと横並びに座っていたトルストイ氏は、、ニコライ・Rの奏でるピアノの音に魅了されるように聞き入っていた。そして、第二楽章『アンダンテ・カンタービレ』が始まった時より感涙し、その様子に間近に接したチャイコフスキーは心震わせた。

曲と演奏に素直に涙する偉大な作家と、そのことに対して、素直に言葉を言い表す偉大な作曲家。実に良いエピソードです。心から感動したら素直に涙して、素直に言葉にする。それが似合わなくなったら(出来なくなったら)ちょっと自分を見詰め直してみた方が良いかもしれませぬ。が・・・

明らかに気鬱の症状に苦悩していたトルストイは、この演奏会をきっかけに筆が走るようになり、遂に世界文学最高の100冊(2002年・ノルウェー・ブック・クラブ選定評)の一つに挙げられる珠玉の傑作『アンナ・カレーニナ』を書き上げる(1877年)。後に、人を殺しまくったレーニンでさえ、本が擦り切れるほど幾度も読み返しその度に涙したと云われる。ツルゲーネフ、トルストイと並び称されるかのフョードル・ミハイロヴィチ・ドフトエフスキー(1821年11月11日~1881年2月9日)などは「芸術上の完璧であって、現代、ヨーロッパの文学中、なに一つこれに比肩することのできないような作品である」とまで称賛した。凄いですね、超最高級のこの上ない愛を描いた・・・不倫小説です。ちょっと読み返したくなった・笑。是非、貴方も、チャイコフスキーを聴きながら読んでみては如何でしょう?

偉大な芸術家の思い出に

『ピアノ協奏曲第一番』の成功で名声を高めたチャイコフスキーに対して、親友ニコライ・Rは素直にその曲の素晴らしさを称え、モスクワでの初演以降も、事あるごとにこの曲の指揮やピアノ演奏を努めます。

第一番では初演者になって貰えなかったニコライ・Rに献呈する為に、チャイコフスキーは、『ピアノ協奏曲第二番 ト長調 作品番号44』(1880年完成)を作曲。ニコライ・Rは慶んで献呈を受け初演でのピアノ演奏を約束する。ですが、ニコライは、欧州演奏旅行中に腸結核を患い、1881年3月23日、療養先のパリで客死してしまう。

ニコライ帰国後の初演を心待ちにしていたチャイコフスキーは、親友の死に愕然とする。そして、弟による初演が叶わなかった『協奏曲第二番』は、兄アントン・Rが指揮を執り、タネーエフがピアノを弾いた。

親友ニコライの早過ぎる死(享年45歳)を悼み、チャイコフスキーが書いた曲が『悲しみの三重奏曲 イ短調』。その出来上がり時に、”偉大な芸術家の思い出に“という献辞が添えられた。この時以来、故人を偲んで室内楽曲を作曲するロシア音楽の伝統が現在にも受け継がれています。なかなか良いお話です。が・・・

実は、協奏曲第一番で名声を得たチャイコフスキーは、(結構な男前ですしね)女性人気が沸騰する。大富豪の未亡人から多額の献金を受けたり、食事の誘いなどは引っ切り無し。結婚相手も選び放題でしたでしょうけど、選ばれたのは8歳年下のあまり裕福では無かったアントニーナ・ミリューコヴァ(1848年7月5日~1917年3月1日)。二人が出会ったのは、チャイコフスキーがまだ全然海のモノとも山のモノとも分からない頃の25歳時で、アントニーナは16歳だった。アントニーナが一方的に片思いだったらしいけど、実は、アントニーナはチャイコフスキーの音楽院の生徒。でも、学費に困って中退することになった彼女が、どうしてチャイコフスキーと結婚?・・・謎である。退校した後の、アントニーナからの熱烈なラブレターなのかどうかは知らんけど、兎に角、手紙によって再会したらしいけど、やっぱり謎である。そして、1877年7月18日に結婚した二人は、僅か6週間で共同生活が破たんして実質離婚状態に。・・・謎は深まるばかり也。

この夫婦の、あまりにもおかしい関係(チャイコフスキーがこの妻との共同生活で精神を病んだのは事実のようです)を心配したニコライ・Rは、アントニーナを強く詰ったらしいけど、兎に角、チャイコフスキーは離婚を望むものの、アントニーナは一切応じずに、その事でもチャイコフスキーは苦悩し続けることになった。

ニコライ・Rよりは長生きだったけど、53歳という短命だったチャイコフスキー。その後年の作品は、良い評価と悪い評価が錯綜し、恐らく、夫婦関係に悩んだ悲壮感が良くも悪くも影響を及ぼしたと云われる。で、チャイコフスキー最後の交響曲となった第6番の副題が『悲愴』(交響曲第6番 ロ短調)が1893年に完成させて、同年11月6日に命が尽きた。

マリアとソフィアとトルストイ

チャイコフスキー同様に、トルストイのファンも日本には多い。が、日韓併合に際しては、氏は、絶対的反戦主義者の立場から、痛烈に当時の日本を非難した。でも、多くの日本人作家がトルストイを尊敬している。

チャイコフスキーとは反対に、トルストイ氏の方は、当時としては天寿を全うする事になる。1904年に勃発する日露戦争に対して、戦争反対を強く訴え、更に、ロシア革命を祖国の恥と嘆いた。そして最後は、夫人との不仲に苦悩し寒空の中を家出。それが災いして肺炎を患い82歳で没します(1910年11月20日)。

妻ソフィアと不仲になったのは、何も妻の問題ではない。けれども、夫が世界的な作家なものだから、妻は、世界的悪妻とされてしまった。ちょっと可哀相です。だから、ソフィアを擁護してみます。

特別な演奏会を経て、『アンナ・カレーニナ』は完成する。主人公アンナのモデルとなった女性はマリア・アルトゥング(1832年~1919年)。アルトゥングという姓は結婚後のもので、マリアの父は、貴族作家(詩人/小説家)であるアレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン(1799年6月6日~1837年2月10日)。

マリアとトルストイがいつ頃出会ったかと言うと、1868年とのこと。『戦争と平和』を書き上げる1年前になります。大貴族家に生まれ育ったマリアは、作家である父を幼くして亡くしますが十分な教育を受けたマリアは宮廷に仕えます。彼女は、その神々しい美貌と豊かな教養で評判を得る。そして、28歳の時に夫アルトゥングと出会い結婚。ところが、幸せは長く続かずに夫は窃盗の濡れ衣を着せられそれを恥じて自殺。遺書には「自分を疑った全ての人を許す」とあったらしいけど、マリアは「彼は許しても、私は絶対に誰も許さない」と言い放った。

未亡人となってからのマリアは、子どもを授かることが出来なかった事への反動か、孤児院に対し多額の寄付を行うなど孤児支援の慈善事業を行っていた。そして、作家として成功しつつも教育事業に熱心だったトルストイと出会う。マリアは35歳か36歳で、トルストイは39歳か40歳。評判の美貌の持ち主で未亡人のマリアに、トルストイは心を奪われたのかもしれないですね。そして、『戦争と平和』を書き上げて静かに交際が始まった・・・という事かな。

『アンナ・カレーニナ』は、人妻の不倫を繊細に写実的に丁寧に描写されてますが、まるで、マリアの肉体を筆でなぞるように言の葉を綴っていった・・・そういう作品であったのかもしれません。であるならば、そりゃあ妻であるソフィアが知ったら(感づいたら)嫉妬するし苦悩するし憤るでしょう。しかも、世界的名著として大きな評判を得るのですから文句を言いたくても大っぴらには言えない。大作家の妻の立場としては辛かったでしょうね。しかも・・・

トルストイはそれでも心を病む。宗教(キリスト教社会主義)にのめり込み、慈善事業(ボランティア活動)にも没頭し、作家も辞めると言い出し、富も名声も捨てると言い、印税の受け取りも拒否すると宣言。それじゃあ、多産のソフィアはやり切れませんし、ソフィアだって夫に頼まれて自分達の子ども以外にも多くの孤児たちの面倒を見ていたのに、タダでは何も出来ません。夫の成功は家族の協力もあってのことで、富は、家族にもいくらばかりか与えられたって罰は当たりません。

そういう事で家庭内で対立した夫婦の愛は冷めていく。そしてソフィアは悪妻呼ばわりされた。やっぱり可哀想ですよね。と同時に、トルストイを狂わせたのはやっぱりマリアの心と肉体かな、と、下衆の私としては非常に惹かれる部分であり、『アンナ・カレーニナ』系の映画、見たくなった。

終わり。

一言付け足し・・・今のロシアにも、作家、音楽家その他、芸術文化関連の著名人はたくさんいるでしょうけど、その彼ら彼女らは本当に世界から尊敬されていますか?個人の成功を奪うような、足枷になるような国家になっていませんか。ちょっと残念ですね。

コメント